actualité

Quelles solutions pour rapporter les roches martiennes sur Terre ? Entretien avec Francis Rocard

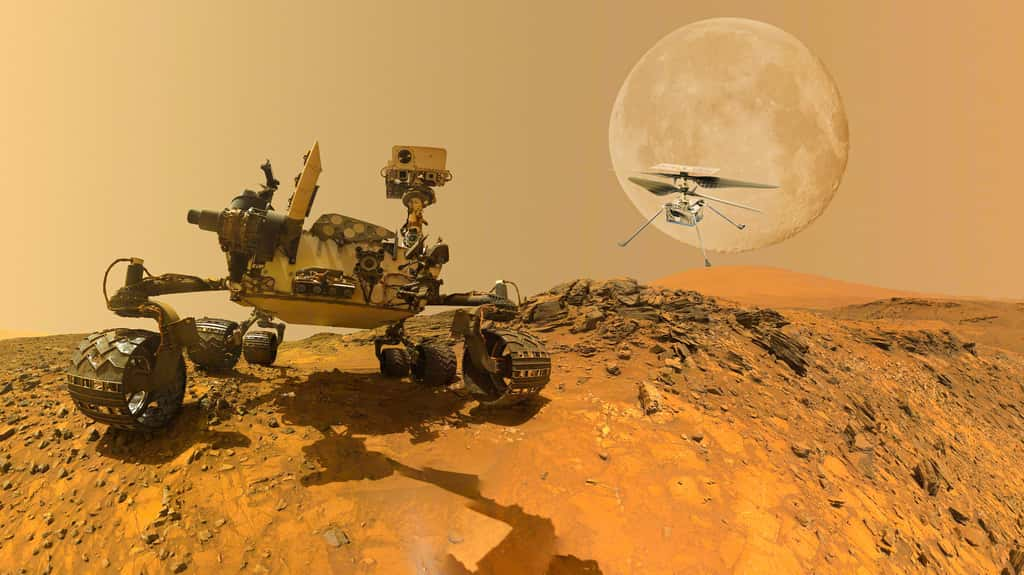

Francis Rocard, responsable des programmes d’exploration du Système solaire au sein du Cnes et spécialiste de Mars, nous résume les coulisses mouvementées de la mission de retour d'échantillons martiens. Cette entreprise complexe et coûteuse, menée par la Nasa et l’ESA, pourrait transformer notre compréhension de Mars et de l'existence de la vie passée sur cette planète.

Voilà plus de 20 ans que les scientifiques s’arrachent les cheveux sur la question de l’origine du méthane observé dans l’atmosphère de Mars, et plus spécifiquement dans le cratère Gale où séjourne actuellement le rover Curiosity. Sur la base d’expériences en laboratoire, une nouvelle étude pourrait cependant apporter des réponses. Celles-ci révèlent que le rover serait bien impliqué dans cette histoire mystérieuse !

Une étude remet en question la possibilité d'une vie sur Mars en suggérant que les paysages martiens, auparavant attribués à l'eau liquide, pourraient en réalité résulter de la sublimation de la glace de dioxyde de carbone. Cette étude met en lumière le rôle important du dioxyde de carbone dans la formation de structures martiennes, jetant le doute sur l'implication de l'eau dans ces processus.

Sur Mars, Perserverance continue son travail d’investigation. Des données acquises au cours de l’année 2022 viennent notamment de permettre aux chercheurs de reconstruire avec précision l’histoire géologique du cratère Jezero. Elles prouvent d’ailleurs qu’avant la formation du delta, le cratère était occupé par un lac calme.

Sciences

Espace

Mars : des structures qui ressemblent à des araignées et une « cité inca » photographiées à sa surface !

actualité

• 26/04/2024

Sciences

Espace

Mars : un indice que les conditions favorables à la vie ont duré plus longtemps qu’on ne le pensait

actualité

• 26/03/2024

Sciences

Mars

La Chine bientôt prête à récupérer des échantillons martiens ?

actualité

• 17/03/2024

Sciences

Mars

Spectaculaires éclipses de Soleil sur Mars filmées par un rover de la Nasa

brève

• 13/02/2024

Sciences

Mars

Perseverance fait un zoom sur Ingenuity mal-en-point pour comprendre ce qu'il lui est arrivé

brève

• 07/02/2024

Sciences

Ingenuity

Les triomphes du drone de la Nasa sur Mars en vidéo

brève

• 04/02/2024

Sciences

Mars

Un rover de la Nasa a trouvé un emblème de Star Trek sur Mars !

brève

• 26/01/2024

Sciences

Astronautique

Cet ancien fondateur de SpaceX propose un accès low cost au Système solaire

actualité

• 19/01/2024

Sciences

Mars

Une journée complète sur Mars ressemble à ça !

brève

• 03/01/2024

Sciences

Soleil

Une tache gigantesque sur le Soleil vue de Mars

brève

• 26/12/2023

Sciences

Mars

Mars : une activité volcanique récente suggère que la planète serait loin d’être morte

actualité

• 20/12/2023

Sciences

Mars

L’atmosphère de Mars a littéralement explosé sous l’effet d’un vide de vent solaire

actualité

• 14/12/2023

Sciences

Mars

Perseverance explore la surface de Mars depuis plus de 1 000 jours !

actualité

• 13/12/2023

Sciences

Mars

Voir Mars comme si vous y étiez en orbite ressemble à ça

actualité

• 29/11/2023

Sciences

Mars

D’étranges lueurs nocturnes détectées dans le ciel de Mars

actualité

• 10/11/2023

Sciences

Astronomie

Anniversaire de Carl Sagan, le pionnier de la communication avec les extraterrestres

actualité

• 09/11/2023

Sciences

Mars

Un rover de la Nasa vient de fêter un anniversaire particulier sur Mars !

brève

• 07/11/2023

Sciences

Colonisation de Mars

Voyage vers Mars : combien de temps faut-il pour y aller ?

question réponse

• 21/10/2023

Sciences

Exploration martienne

Récupérer les échantillons sur Mars : mission impossible pour la Nasa et l’ESA ?

actualité

• 16/10/2023

Sciences

Mars

Un magnifique coucher de Soleil bleu filmé sur une autre planète

brève

• 14/10/2023

Sciences

Mars

Perseverance a généré assez d’oxygène pour qu’un petit chien survive 10 h sur Mars

brève

• 06/10/2023

Sciences

Mars

Dans le ciel de Mars, l'hélicoptère Ingenuity n'a de cesse de surprendre !

brève

• 23/09/2023

Sciences

Astronautique

Idéfix, le rover le plus dingue jamais conçu, va explorer une lune de Mars !

actualité

• 10/09/2023

Sciences

Mars

Mars : deux images fantastiques d’Ingenuity et de Perseverance vus du ciel

brève

• 12/08/2023

Sciences

Mars

Curiosity franchit le plus grand obstacle de sa mission sur Mars

actualité

• 07/08/2023

Sciences

Soleil

Nous venons d’échapper à une puissante éruption solaire qui aurait sonné les réseaux électriques

actualité

• 27/07/2023

Sciences

Mars

Des roches collectées par Perseverance suggèrent qu'il y a des molécules organiques sur Mars depuis des milliards d'années

actualité

• 17/07/2023

Sciences

Soleil

Le rover Perserverance a observé une tache solaire géante depuis Mars

brève

• 10/07/2023

Sciences

Mars

Perseverance et la Nasa ont retrouvé sur Mars le drone-hélicoptère Ingenuity

actualité

• 03/07/2023

Sciences

Mars

Mars : pourquoi le rover Zhurong ne détecte-t-il aucun champ magnétique ?

actualité

• 30/06/2023

Sciences

Mars

Perseverance est encore tombé sur un objet étrange sur Mars !

brève

• 27/06/2023

Sciences

Mars

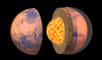

Mars : son noyau liquide confirmé et de nouveaux mystères apparaissent

actualité

• 25/06/2023

Sciences

Astronautique

Curiosity nous envoie une sublime carte postale du paysage qu’il a sous les yeux

actualité

• 19/06/2023

Sciences

Mars

Une image spectaculaire et inédite de Mars pour célébrer les 20 ans de la sonde Mars Express

actualité

• 11/06/2023

Sciences

Mars

Un tremblement de terre sur Mars révèle les caractéristiques étonnantes de la croûte martienne

actualité

• 23/05/2023

Sciences

Astronomie

À Vulcania, le plus grand planétarium de France vous emmène sur les pentes des volcans martiens et vénusiens

actualité

• 09/05/2023

Sciences

Espace

Mars : des traces d’eau liquide récentes bouleversent notre vision de la Planète rouge

actualité

• 03/05/2023

Sciences

Mars

La Chine prévoit un hélicoptère pour sa mission sur Mars

brève

• 29/04/2023

Sciences

Mars

Ça se passe sur Mars : un rover photographié du ciel par un drone-hélicoptère !

brève

• 26/04/2023

Sciences

Mars

Évadez-vous sur Mars avec la carte la plus précise jamais réalisée publiée par la Nasa

actualité

• 07/04/2023

Sciences

Mars

Quel est le plan de la Nasa pour récupérer les échantillons de roches sur Mars ?

actualité

• 06/04/2023

Sciences

Mars

Mars : à quoi sont dues ces étranges dunes circulaires ?

actualité

• 11/03/2023

Sciences

Ingenuity

Mars : des images inoubliables du drone Ingenuity prises par Perseverance

brève

• 10/03/2023

Sciences

Mars

De magnifiques nuages colorés et iridescents photographiés dans le ciel de Mars pour la première fois

brève

• 08/03/2023

Sciences

Mars

Mars : la Nasa a photographié le rover chinois Zhurong qui ne bouge plus depuis plusieurs mois

actualité

• 22/02/2023

Sciences

Ingenuity

Mars : les secrets de la dynamique de la poussière résolus grâce à l’extraordinaire Ingenuity

actualité

• 19/02/2023

Sciences

Mars

Curiosity a découvert sur Mars une météorite métallique rare

brève

• 06/02/2023

Sciences

Mars

Une tête d’ours photographiée à la surface de Mars !

brève

• 30/01/2023